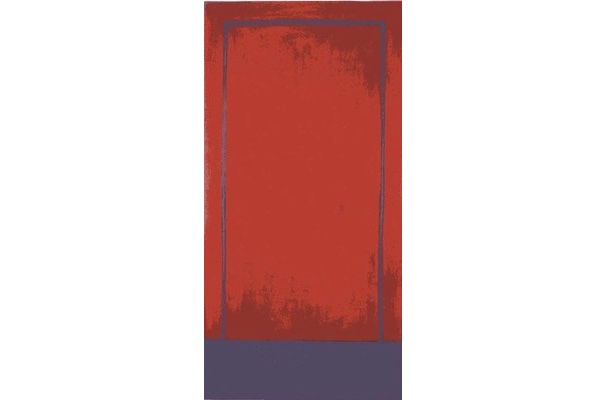

Les panneaux de la série Farnesine rouge, par Anne-Marie Morice

Le polyptyque Farnésine rouge de Gisele Grammare, procède de la démarche « résonnante », associative, audacieuse et féconde qui met en mouvement l’artiste dans la réalisation de ses oeuvres. Le terme résonance, employé par l’artiste, « prend tout son sens dès lors que l'on saisit pleinement le chemin intellectuel parcouru à travers les différentes visites d'expositions, lectures, ou trouvailles ». Cette fois-ci l’analogie est suscitée par la rencontre entre une civilisation disparue au moment de son apogée, - celle qu’on retrouve dans les vestiges de Pompéi-, et la peinture abstraite américaine, moderne et contemporaine. Pour accorder les temps, les démarches, et pour que la sérendipité ait lieu, l’artiste a convoqué d’autres composants, ceux des concordances entre formes, matières et couleurs laissant comme toujours au regardeur, le dernier mot.

Le heureux hasard initial s’est produit en 1990 au Metropolitan Museum of Art de New York qu’elle visite pour la première fois. Se dirigeant vers les galeries contemporaines où elle sait pouvoir trouver les toiles de Mark Rothko, Barnett Newman, Clifford Still elle traverse une salle de peintures romaines et tombe en arrêt devant des panneaux peints de 2,18 mètres de hauteur, retrouvés dans les ruines de la villa Bocostrace, enfouie sous la lave du Vésuve près de Naples. Elle est frappée par ces dimensions qui résonnent avec celles des peintures de Rothko. D’autres indices s’avèrent aussi féconds.

Ainsi, Gisele Grammare prend conscience de « la présence de l’abstraction dans les fresques décoratives contemplées au Met. Car en effet, une grande partie de leur surface est constituée de grands monochromes, des étendues rouges, ou noires. »

Il se trouve qu’en ce début des années 90 elle amorce un changement dans sa pratique. A la recherche de rayonnement, de présence, elle se désintéresse de la peinture abstraite à l’huile, qui procède d’épaisseurs et d’empâtements. Elle s’attaque à la technique de la fresque, l’a fresco, qui se fait dans le frais, rapidement, par plusieurs couches superposées de couleurs issues de pigments à l’huile. « Dans ces travaux, les fonds sont à base de pigments dilués, le pastel à l’huile intervient par dessus. Ensuite je retamponne avec de l’essence térébenthine. Il y a des temps précis pour intervenir, au-delà desquels c’est raté, ça « tombe". J’ai essayé de retrouver ces gestes sur le papier, avec moins de risque évidemment que sur du bois mais en gardant la proximité dans la gestuelle, les matériaux, et l’urgence d’aboutir en un certain temps, comme dans l’a fresco.(…) Je travaille par superposition de couches, sans mélange de couleur. A chaque fois la couleur est pure mais les différentes couches finissent par s’interpénétrer. La première couche de pigment, ocre-jaune ou ocre-rouge, en poudre, est diluée avec un peu d’essence. Je l’étale avec un chiffon et je retamponne avec l’essence de térébenthine. Il m’est arrivé aussi, dans les plus anciennes peintures, d’utiliser de la cendre. Cette évocation de la disparition, de la ruine, me paraissait avoir du sens. Les cendres provenaient d’un poêle à charbon que j’avais dans mon ancien atelier, elles représentaient pour moi ce qui avait brulé, disparu. Le papier est ensuite marouflé. J’ajoute que le temps de séchage n’est pas négligeable, car le pastel à huile est réputé pour ne jamais sécher complètement, d’où sa fragilité. »

D’autres éléments viennent parfaire ce patient entrecroisement permettant de donner une existence aux indices et aux idées. La thématique de la ruine est une des pensées cachées qui relie ces monochromes imposants. Farnesine rouge évoque une civilisation détruite, par les coulées de lave du Vésuve en éruption en 79 après J.C. Sensation d'anéantissement ancrée dans le mental de l’artiste née au Havre, une ville ravagée par les bombardements après la deuxième guerre mondiale.

De ces catastrophes, lui survient à l’esprit la nouvelle de Wilhelm Jensen, Gradiva fantaisie pompéienne, publiée à Berlin à la fin du XIXe siècle qui inspira Freud. Le jeune archéologue allemand rêve qu’il est dans les ruines de Pompéi, et qu’il a une hallucination. Il croit voir une jeune femme dont il est amoureux, sa démarche est particulière. Il l’appelle Gradiva. Elle est « celle qui s’avance », Gradiva redivida. C’est pour Grammare l’idée d’une apparition qui la rapproche des fresques romaines antiques du Met. « J’ai cru voir déjà ce que j’allais voir plus loin. » C’est ça le phénomène Gradiva, une interpénètration qui accompagne les civilisations englouties. L’étude de Sigmund Freud en fit la première interprétation psychanalytique d’une oeuvre littéraire. L’esprit de Grammare l’entraîne à l’analyse des signes, ses écrits prennent le relais. Elle constate que son nom Grammare, évoque le terme ancien « gramma », le signe, l’écriture, qui mène à la pensée, la philosophie. « Gramma » signifie aussi bien le dessin et l’écriture. « Gramma résonne avec moi » dit-elle : « le sens de ce que je fais se désigne en mon nom". Elle en conclut que les mots Farnesine et Gradiva font partie intégrante de sa peinture.

Cette articulation entre l’écrit et le pictural est récurrente dans l’activité poïétique de Grammare. Ses oeuvres et ses ouvrages imprimés traitent de ce qui arrive, d’histoires, de rencontres, qui surviennent quand il y a nécessité. Par des mouvements, des glissement et tissages d’éléments matériels, d’événements, de lieux, de techniques, d’apparitions, de significations, de textes.

Anne-Marie Morice

Publications de Gisèle Grammare :

https://www.editions-harmattan.fr/catalogue/auteur/gisele-grammare/2517

Vu à

Galerie du Haut-Pavé,

75005 Paris

https://www.haut-pave.org/galerie/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gisèle Grammare : Ecrire en peintre entretien avec François Jeune 2021,

à paraître en 2025 dans L’entretien de la peinture, tome 2, Editions de la canopée.

Des origines au XXème siècle, l'art nous apparait de plus en plus sur un plan unique, c'est-à-dire que tout nous semble contemporain, Martin Barré.

Gisèle Grammare revient, dans son livre Oh les vieux jours,2 sur cette perspective de «Lascaux jusqu’à nos jours», où l’art nous apparait «sur un plan unique» comme le dit Martin Barré. Comment faire émerger cette concordance des temps ? Comment écrire dans ce temps unique et multiple à la fois ?

Gisèle Grammare écrit en plasticienne, sans commenter seulement ses oeuvres qui s’exposent dans des lieux marquants de la succession des âges comme le musée du Bardo à Tunis, où elles font écho aux stèles puniques. Sa dizaine d’ouvrages de la Peinture en résonance3 à Contrehorizon ou l’oeuvre aux noirs4 jusqu’à L’enclos de l’art, la peinture en particulier5 joue des concordances entre sons, formes, matières et couleurs pour laisser au lecteur sa propre interprétation.

Dans l’écriture de Grammare pas de narration, peu d’effets d’images mais, sur le mode de la peinture, des mises en rapport, où elle raccorde visite d’expositions, lectures des oeuvres et réminiscences de lectures par un jeu d’associations constructives en provoquant ce qu’elle nomme des «concordances différées». Elle les suit dans la correspondance des silences de Samuel Beckett chez les peintres, de Bram Van Velde à Sean Scully, ou la résonance des pierres du jardin et du temple japonais Ryojan-ji dans les Tacet de John Cage. Cette concordance produit selon Grammare : « une évidente présence qui condense les différents temps de l’oeuvre.»

Dans un assemblage achronique, du baldaquin de la peinture renaissante aux plis de Simon Hantaï, des peintures de nuages d’Eugène Boudin à celles du plasticien chilien Patricio Rodriguez-Plaza, plus qu’insister sur la survivance du passé, Gisèle Grammare va souligner les affleurements du présent, pour mener ces concordances observées vers un ailleurs futur …

Un nouveau genre d’écrit de peintre ? Oh les beaux jours ! Qui donnent envie de questionner « l’écrire en peintre » de Gisèle Grammare…

François Jeune : Qu’elle est pour toi cette conjugaison d’écriture et peinture?

Gisèle Grammare : Je suis obligée de revenir au début ; au commencement n’a pas été l’écriture. La question était d’abord d’avoir une pratique plastique. Pendant longtemps je ne me suis pas située comme ayant une double appartenance. La question de l’articulation entre une pratique picturale et une pratique d’écriture, je ne la prends pas de cette manière ! Je crois qu’il n’y aurait pas d’écriture s’il n’y avait pas eu avant de la peinture. C’est la peinture qui a produit l’écriture. Mais pourquoi ? Parce que c’est la combinaison de plusieurs facteurs dans mon parcours avec l’idée de maitriser le discours, la pensée qui concernait la création artistique ; la mienne en relation avec celle des autres. Pour moi la source est dans les études d’arts plastiques et je me suis construite dans une thèse. L’écriture est sortie de là, parce qu’il y avait une nécessité d’écrire, un enjeu à tenter de réussir cette thèse. Je réduis cette question à une formule : j’aime dire et écrire la peinture. C’est une connexion entre la pensée et la manière de l’exprimer en direct - à l’oral - on va l’écrire et la dire après. Cette idée que du visible, du sensible, de l’exprimé deviennent de l’écrit. L’écriture c’est retenir le temps.

Dés qu’on nomme les choses on les retient. Dans mon livre l’Apollon de Lillebonne6, sur cette sculpture du Louvre, je retrouve des choses écrites que j’avais oubliées.

Comment s’opère le passage entre peinture et écriture ? Traduction, réduction ou extension ?

Cela n’est évidemment pas cela : l’écrit ne ressemble pas au visible, mais il est nécessaire et à côté. C’est toute la question du discours sur l’art…Par où commencer, comment cela vient. Ce n’est pas du tout une répartition temporelle. C’est le passage d’un état plastique dans un état descriptif d’écriture, et le chemin qui mène à dégager une réflexion théorique et conceptuelle passe par la description, l’analyse du visible. Il me semble que je tente de décrire là la pratique qui m’a amenée à faire une dizaine de livres. Je cherche un type d’écriture, d’écrits qui rencontre d’autres écrits d’artistes. La façon dont les artistes écrivent m’intéresse énormément. Même deux ou trois phrases, parfois, cela m’intéresse … le propos de Martin Barré en exergue est fondateur.

Pourquoi s’inscrire dans les ÉCRITS DE PEINTRE ? La bibliothèque des écrits d’artistes se développe avec la modernité et encore plus dans l’art contemporain. Voir la très riche collection d’écrits d’artistes de l’ensb-a ou la floraison de recueils et d’analyse sur les écrits d’artistes, comme les livres d’Anna Guillo, d’Annie Moeglin-Delcroix ou les textes réunis par Françoise Levaillant. Quel sont les écrits d’artiste qui t’intéressent ?

Ce sont ceux qui accompagnent mon travail dans mon environnement esthétique et artistique. J’avais écrit un texte sur la question de «la surface peinte» chez Sean Scully. Scully prend ses exemples depuis le Haut moyen-âge et la Renaissance. Les écrits de Rothko, de Newman et plus loin de Malevitch, avec la nouvelle traduction par Jean Claude Marcadé. Dans les écrits de Malevitch, c’est la convergence de la chance historique de se trouver au coeur de ce qui changeait dans le monde et dans l’art et de la perspective révolutionnaire. Malevitch du pinceau à la plume dit abstraction et révolution une rencontre : « Camarades levez vous ! Échappez à la tyrannie des choses ! Le cubisme et le futurisme, formes artistiques révolutionnaires ont été les signes avant-coureurs de la révolution politique et économique de 1917. « Ce que nous avons trouvé en peinture avant la révolution russe. » Tatline dit : « Les événements politiques de 1917 ont été préfigurés dans notre art en 1914 quand matière volume et construction furent posés comme son fondement.»

Quelles sont tes influences dans ta pratique picturale ?

Bernard Joubert dit dans ton livre l’Entretien de la peinture7 : « Je crée des Peintures de peinture ». Cela m’a intéressée, par exemple ce qu’il fait avec l’ange de Delacroix dans Héliodore chassé du temple. J’ai écrit un chapitre sur la Chapelle des Saints Anges à Saint Sulpice dans L’Enclos de l’art…. Il y a trois peintures. Ce n’est pas forcément pour l’utiliser moi même, pas d’emprunt complet.

Et quand à New-York tu étais devenue une peintre romaine ?

La rencontre face à la peinture antique romaine c’est en 1990 où je vais à New-York pendant trois semaines. Mon objectif était de voir le plus grand nombre possible de la peinture américaine que j’aime énormément Mark Rothko, Barnett Newman et Clifford Still entre l’abstrait et le color field. Je savais qu’il y avait au Met une collection de peintres américains et donc j’arrive avec l’idée d’aller tout droit dans ce département. En 1990 je suis dans cette période de transition après des paysages des côtes bretonnes mais traités de façon abstraite, en aplats de couleurs pas du tout impressionnistes…

Et ?

L’accès à ce département n’est pas direct ; il faut traverser des grands couloirs où il ya des fresques, des peintures romaines antiques… et ces grands panneaux de fresques sont d’un format comparable avec la grande peinture américaine, mais aussi ils sont abstraits et l’ensemble devant lequel je m’arrête est noir avec une prédelle rouge foncée …

Tu n’es pas allée voir la peinture contemporaine ?

Mais si bien sur, mais après car je m’arrête parce que je n’en reviens pas de ce que je vois. Ce qui me plait c’est la matière et la couleur, la texture dans le sens ou cela se distingue de la peinture à l’huile c’est autre chose. Pas d’empâtements. J’ai retrouvé ensuite, dans la technique que j’ai mise au point avec le pastel à l’huile sur un dessous de pigments dilués, la matière de la fresque et la qualité de la couleur en surface.

Comme chez les américains ?

Presque. Je vais pour voir le présent de la peinture et je retourne vers son passé ! C’est de la sérendipité, où l’on trouve quelque chose qu’on n’attendait pas, mais on était disponible pour çà. Ce qui arrive et ce qui n’était pas prévu. Cela s’est prouvé. Cette découverte alors que cela appartient à la région romaine de Pompéi - j’y suis allée à Pompéi - On trouve cela à côté dans le même musée - j’aime énormément les musées - Une fois que tu l’as découvert au musée, on peut retourner voir revoir. Je suis allée au Met en 90 puis deux ou trois fois: avec ma fille et après j’y suis retournée en 96 et en 2011. A chaque fois je suis comblée par ces grands panneaux de fresques d’une maison antique du gendre de l’empereur Auguste, Agrippa posthume, propriétaire de cette maison dans un petit village entre Naples et Pompéi, Boscotrecase. A Boscotrecase il n’y a plus rien, le village a été enseveli comme les villas de Pompéi. Ce qui m’a intéressée est ce qui provenait d’une ville détruite comme le Havre de mon enfance où rien n’a été sauvé.

Tu vas retrouver ce qui dans le temps n’a pas été sauvé au Havre ?

C’est directement par rapport au temps. C’est en voyant quelque chose comme cela comme quand on voit une oeuvre d’art -pour nous une peinture- cela procure une émotion, une attirance et après viennent les raisons pour lesquelles cela t’attire. C’est du point de vue esthétique et plastique quelque chose dans lequel tu te retrouves, quelque chose qui t’appelle au bord du chemin.

Travailles- tu à rebours, à remonter le temps ?

J’en parle dans ma thèse de ce travail de compréhension de ce que j’avais trouvé. C’est comme la rencontre avec Pascal Quignard, avec son oeuvre et ce qu’il dit. En achetant un livre biographique sur lui je m’aperçois que l’on a vécu côte à côte au même moment au Havre. Il arrive au Havre en 1951. Une carte de réduction SNCF indique l’adresse des mêmes bâtiments, dans les ilots de la reconstruction d’Auguste Perret, les ISAI immeuble sans affectation immédiate. On habitait le V 41. On a rencontré les mêmes choses, la ruine autour de nous car on voyait jusqu’à la mer. Quignard dit par rapport à ce qu’il a ressenti de la destruction absolue d’une ville « comme si le monde s’était ouvert…que l’on retrouve le passé le plus ancien de l’humanité. » Il met cela en relation avec la découverte de la grotte de Lascaux en 1940. Le plus profond de l’humanité qui resurgit, qu’il rattache à sa propre expérience d’enfance. Quignard est plus pessimiste que moi. C’est la manière dont on a grandi dans notre enfance portée par la reconstruction car mes parents étaient très positifs. Mon frère est devenu architecte. Il y avait énormément d’architectes au Havre L’architecture m’a toujours construit. Le retour du lien avec l’antiquité vient de la répétition des colonnes. Un retour du monde qui nous était de nouveau possible. Une image moderne de l’antiquité. Un classicisme moderne.

Un espoir dans le passé ?

J’apprécie les tentatives d’intégrer l’art contemporain comme au Louvre. C’est cette idée qu’on appartient au même monde à la même histoire. Les fresques romaines ne sont pas signées. Il y a eu un moment par rapport à mon parcours de recherche où dans ces lieux patrimoniaux églises, temples, chapelles je suis à ma place. Pendant le confinement je suis allée dans toutes les églises de Paris pour voir de la peinture ! Activant cette nécessité presque quotidienne de voir de l’art.

Avec la citation de Martin Barré que «tout nous semble contemporain », le musée n’est plus moisi !

François Jeune