Courtyard, Laurent Marie Joubert, Rosinah Dlamini, Sarah Dlamini, Sarah Mahlangu, Maria Makhamele, Leah Mkhwebane, Mavis Mlawe, Mmaleboang Mokonea, Puseletso Mokoena,Maria Moloï, Julia Muhali, Francine Ndimande, Rineth Sieda

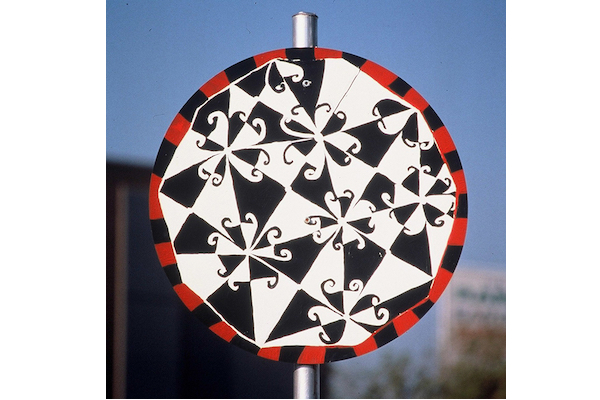

Oeuvre en 3 dimensions 60 panneaux de signalisation fixés sur des poteaux en métal Peinture sur métal. Installation. 1994/1995. Johannesburg / 1st Contemporary Art Biennale Johannesburg ,Vue Générale de l’exposition / en situation sur l’esplanade/prairie du Electric Workshop / Johannesburg / panneau de signalisation de Leah Mkwebane / famille Dlamini. Panneau de signalisation de la famille Mokoena / peinture acrylique sur tôle. Panneau de signalisation de Mavis Mlawe / peinture acrylique sur tôle.

COMMENT L'INVITATION D'UN ARTISTE FRANÇAIS À UNE BIENNALE BALBUTIANTE À L'AUTRE BOUT DU MONDE RÉ-ORIENTE LE SENS DE SON OEUVRE ET ADRESSE À CE MILIEU ARTISTIQUE LES QUESTIONS BRÛLANTES QUE CELUI-CI VOUDRAIT TANT ÉLUDER.

Le choix de Laurent Joubert pour participer à la première biennale de Johannesburg en 1995 s'imposait à cause de son travail antérieur. Son oeuvre est hantée par l'histoire de la colonisation. Fidèle à la peinture, elle explore des domaines particulièrement hauts en couleur que sont les emblèmes : blasons, drapeaux et livrées. Jouant sur des surimpressions subtiles, elle superpose et confronte les couleurs et les idéologies de groupes savamment choisis pour leur volonté de pouvoir. Les histoires racontées sont toujours engagées et, moyennant un détour par l'héraldique, les qualités picturales, fidèles à la tradition européenne, s'y épanouissent pleinement. Le tour de force, moins simple qu'il n'y peut paraître, est souvent réussi. Détournement d'images chargées symboliquement, impact pictural de l'héraldique, remploi de signes connotés par l'histoire : le cocktail a ici parfaitement réussi son mélange. Un mouvement de shaker lui a fait opérer un détour par le Japon. L'entreprise est toujours périlleuse d'amalgamer une autre culture. Là aussi, elle réussit grâce à une subtile appropriation du « Mon » et de « stèles » de cimetière. Le pouvoir et la mort se côtoient dans un mixte d'harmonies colorées qui doivent leur audace au Patio de Sienne.

Une peinture en particulier me paraissait toute désignée pour figurer dans cette biennale qui marquait l'ouverture de la nouvelle politique démocratique en Afrique du Sud, Village sauvage/Johannes de Brebœuf/ Hate in Namibia. Le titre en constitue le programme : le village sauvage est une vue schématique gravée au xvne siècle, le portrait du missionnaire est emprunté à un livre de prière du début du siècles et la svastika à trois branches est l'insigne du parti d'extrême droite. Le tout s'imbrique et se superpose selon un entrelacs qui va jusqu'à entailler l'épaisseur du support de bois.

Jamais on n'a vu un artiste se satisfaire de la demande de l'organisateur et ne pas chercher à la dépasser, à le surprendre, voire à l'embarrasser avec de lourdes exigences. Laurent Joubert n'a pas dérogé à l'usage en proposant une imposante installation qui devait transposer à Johannesburg la situation du marché de la drogue de la place Stalingrad à Paris. Les bâtonnets de sucettes en vente dans tous les kiosques servant d'instruments pour l'inhalation de drogue étaient agrandis pour constituer une forêt de punching-balls statiques.

L'entreprise était complexe et ambitieuse. Elle impliquait soit une mise en oeuvre lourde sur place, soit un transport coûteux. La pertinence et la réception de l'oeuvre ne semblaient pas évidentes, au-delà du parallélisme de deux communautés noires exploitées et broyées économiquement.

Le voyage de Laurent Joubert en Afrique du Sud était destiné à examiner la faisabilité de l'installation sur place, ainsi qu'à prendre le pouls de la société sud-africaine. Le déplacement, qu'il fut le seul des six artistes français à effectuer, fut salutaire. Les discussions déjà menées durant l'été avec Clive Kellner l'avaient familiarisé avec les enjeux politiques sud-africains et la manière dont certains groupes d'artistes réagissaient aux nouvelles données. Les problèmes étaient de taille dans des communautés artistiques très variées et animées de motivations très diverses. Des artistes blancs, militants engagés pendant l'apartheid dans l'opposition, de très jeunes artistes sevrés de contacts avec le monde américano-européen et prêts à beaucoup pour s'y faire leur place, des artistes noirs formés dans les centres artistiques des townships tentant plus ou moins de s'affranchir du modèle de la gravure sur bois militante (issue de modèles européens des années 20) et d'autres vivant à la campagne et pratiquant toutes sortes de techniques : peinture murale, sculpture et travaux de perles. Les uns et les autres ne font pas toujours bon ménage et malgré les efforts de quelques directeurs de musées éclairés, il leur est difficile encore aujourd'hui d'échapper aux vieilles catégories discriminantes d'art populaire et d'art ethnique.

Laurent Joubert a saisi le problème à bras-le-corps et a décidé de changer complètement de projet. Curieux de tout ce qui se trame, à l'écoute des conflits maintenant étalés au grand jour, il rencontre l’anthropologue Gary N. van Wyk et Lisa Brittan. Gary N. van Wyk accumule depuis plusieurs années des documents sur les peintures réalisées par des femmes sur les murs de leurs maisons. Quand Laurent Joubert entend que cette activité décorative représente en fait un geste de résistance à l'oppresseur blanc, le déclic se produit pour créer ce qui va devenir Courtyard.

Du premier projet, il reste l'implantation sur l'esplanade entre les deux bâtiments de la biennale et les poteaux supportant les panneaux, vestiges des tiges de sucettes agrandies...

La cohérence du projet s'affirme par la présence dans la rue des panneaux de signalisation et des peintures faites pour l'extérieur. Le code de la route diffusé à l'échelle du globe fournit cette sorte de nouvelle héraldique sans maître circonscrite dans le cercle ou le triangle. En inscrivant leurs peintures dans ces surfaces, les femmes sud-africaines adoptent un vocabulaire formel issu de rites de passage qui déploie des répétitions combinatoires et des suites aux contrastes alternés.

À mesure des pérégrinations de Laurent Joubert, l'oeuvre trébuche, culbute et retombe sur ses pieds en retrouvant toujours des liens avec des héraldiques, des codes de signes indicateurs sinon détenteurs de pouvoirs. Encore plus que la signalétique du code de la route, ce sont les logos et les masques des produits industrialisés qu'on voit se diffuser dans les pays récemment conquis par l'industrialisation. Arborer ou détenir un logo des Marlboro, de Mac Donald ou de Coca-Cola, c'est marquer son adhésion à des puissances dominatrices, c'est leur faire allégeance et s'emparer d'une parcelle de ce pouvoir. De même, au Moyen Âge, on portait les couleurs ou la livrée de tel maître ou seigneur. En appartenant à son clan et en portant ses armoiries, on s'engageait à ses côtés pour le défendre et on attendait en retour protection de sa part. La fascination évidente exercée par les logos sur les Russes depuis 1989 demande réflexion. La simple explication de l'admiration pour la société occidentale fournisseur de-biens ne paraît pas suffisante. Il y va de phénomènes irrationnels où se mêlent le détournement et le dénigrement, sans qu'on sache très bien ce que représentent ces signes.

Le plus important est néanmoins que Laurent Joubert ait été amené au fil de ses expériences japonaises et sud-africaines à se rallier à une position novatrice dans l'histoire de l'art occidental. Il abandonne les vieux réflexes de l'artiste romantique et sa position de démiurge. Le syndrome de Vasari aboutit au fil des siècles au modèle héroïque de l'artiste moderne, cette figure glorifiée dont le moindre geste et la moindre parole prennent valeur d'oracle. Tel un thaumaturge il transfigure tout ce qui l'entoure, serait-ce pour en affirmer la vacuité. Picasso en est sans doute le dernier grand fleuron, car depuis les mouvements ont été nombreux à s'attaquer à cette conception de l'art. Sur le fond, certains se sont ralliés à une philosophie du vide, d'autres ont prôné un essentialisme qui se concentre soit sur la matière en tant que telle, soit sur le concept plus que sur sa matérialisation, d'autres encore ont focalisé sur l'éphémère. Ces différentes tendances correspondent à des regroupements bien connus dans l'art contemporain. Cependant l'une des armes les plus efficaces dans ce combat est aussi l'une des moins identifiées, car elle touche beaucoup plus à la conception du rôle de l'artiste et à son attitude qu'à un quelconque procédé intellectuel ou artistique.

L'idée est parfaitement ancrée que les ouvrages les plus déroutants peuvent être réalisés au nom de la liberté de l'artiste. Il n'en reste pas moins que le geste de l'artiste reste primordial. Sa signature peut se résumer à un coup de pouce ou à une caresse, mais le contact tactile entre la main et la matière reste essentiel. C'est par attouchement que le thaumaturge guérit. Quel que soit l'objet et la forme de la création, la trace et l'empreinte de l'auteur doivent être repérables.

Sol LeWitt a complètement abandonné la réalisation de ses peintures murales à des tiers. Mais si ces exécutants, vrais assistants ou interprètes occasionnels, se conforment strictement à l'énoncé descriptif de l'oeuvre, le résultat, même s'il est chaque fois différent, dans le détail, restera conforme à la composition formelle décrite. Ce faisant, Sol LeWitt reste parfaitement conforme à la tradition puisque aussi bien les grands maîtres de la peinture européenne avec leurs grandes maèhines que Nera Jamburk dans le village d'Apengaï en Papouasie Nouvelle-Guinée avec son fronton de maison, des hommes dirigent l'exécution de ces peintures monumentales avec une nuée d'assistants.

Comme l'avaient pressenti les dadaïstes, la question de la création est tout aussi intéressante lorsqu'on abandonne le contrôle absolu, en laissant oeuvrer le hasard. L'autre procédé, utilisé plus récemment par John Cage et par Lawrence Weiner, consiste à laisser une très grande marge de manoeuvre aux interprètes. L'énoncé de l'oeuvre est si général ou si vague qu'il se prête à de multiples interprétations. Le potentiel de ces oeuvres est tel et véhicule une telle charge de remise en question de nos conceptions de l'art que leurs auteurs n'ont que rarement pensé l'idée jusqu'au bout. Lawrence Weiner a eu quelque mal à accepter telle ou telle réalisation interprétative de ses concepts dans l'exposition de la Kunsthalle de Berne en 1983. Il a eu la prudence de bien préciser dans le texte en indiquant que les oeuvres sous forme linguistique pouvaient être réalisées matériellement par une tierce personne, que l'opération devait se faire dans un contexte culturel donné. Malgré cette prudente réserve, l'imprévu était au rendez-vous. De même, en Océanie, au Vanuatu par exemple, où un motif appartient à un groupe, mais est réalisé par un autre et s'inscrit dans un processus d'échange symbolique. L'adéquation entre l'imaginaire et l'imagé ne peut être totale et laisse la place. à la liberté interprétative. La notion de répétition de modèle dans les sociétés dites « traditionnelles » n'est pas une donnée unique et exclusive.

Laurent Joubert reprend à son compte ces tentatives audacieuses. Sans qu'il ait lui-même établi ce lien avec Weiner. Il s'agit au contraire de questionnements récurrents dans la pratique de l'art et il est intéressant qu'il surgisse chez un artiste très attaché à la peinture et non par le biais de l'art conceptuel. Les femmes sollicitées par Laurent Joubert ont peint en toute liberté les panneaux qui leur ont été apportés. Elles n'ont eu entre ce moment et la collecte des panneaux quelques mois plus tard aucun contact avec lui et les responsables de la biennale. La seule contrainte, qui n'est pas mince, est celle des panneaux de leur forme et de leur taille. Elle confère l'unité à l'ensemble de l'oeuvre.

Ce travail de collaboration n'a pas manqué de susciter des commentaires au sein du milieu artistique sud-africain. Quel que soit leur progressisme politique, la plupart des artistes blancs ont bien du mal à envisager ces peintures en dehors des cadres de l'artisanat ou de l'art ethnique. Or Gary N. van Wyk expose plus loin leur importance à la fois sociale et politique, puisqu'elles ont des fonctions de rite aussi bien que de résistance.

Donner à ces peintures leur place et leur juste valeur dans le concert artistique international requiert de reconnaître leur qualité plastique et leur sens. Elles ne relèvent pas uniquement du décor pas plus qu'elles ne sont assimilables à notre peinture abstraite, même si la comparaison formelle s'impose.

Il est sûr que la collaboration de Laurent Joubert avec ces femmes fera plus pour leur reconnaissance que tous les textes et commentaires, celui-ci compris. Georges Steiner a largement expliqué les dangers que représente pour notre vie intellectuelle l'excès du commentaire et de la glose. Voilà un excellent exemple de mise en valeur par la création, de démonstration par l'image dans le respect des matières et des techniques. La transposition est importante à cause du changement de support, mais il faut noter la modestie de l'intervention de l'auteur qui a laissé aux femmes peintres la part du lion.

Signe des temps, c'est peut-être aujourd'hui dans ces nouvelles manifestations à la périphérie comme « Africus » qu'il faut savoir, au-delà des commentaires convenus, déceler les oeuvres révélatrices et porteuses d'avenir. Bertrand Lavier soumettait quelques objets industriels au traitement esthétique réservé aux objets africains, à côté d'oeuvres se référant non moins à la société industrielle par des femmes ndebele. Ian Waldeck cédait son espace à un groupe de prisonniers qui rivalisent d'invention dans l'élaboration de formes et de volumes à partir de leur literie et de leur lingerie. De ces collaborations, loin d'être insignifiantes, celle de Laurent Joubert et des femmes peintres était, de par son emplacement, la plus visible. Si elle n'a pas suscité les plus abondants commentaires de la part des critiques, il est probable qu'elle devienne, dans quelques années, une des oeuvres phares de cette biennale, parce que porteuse d'avenir.

JEAN-HUBERT MARTIN, 1996